Из чего состоит нервная клетка у гидры. Класс гидроидные

К классу гидроидных относят беспозвоночных водных стрекающих животных. В их жизненном цикле зачастую присутствуют, сменяя друг друга, две формы: полип и медуза. Гидроидные могут собираться в колонии, но нередки и одиночные особи. Обнаруживают следы гидроидных даже в докембрийских слоях, однако из-за крайней непрочности их тел поиск весьма затруднен.

Яркий представитель гидроидных - пресноводная гидра , одиночный полип. Ее тело имеет подошву, стебелек и длинные относительно стебелька щупальца. Передвигается она, словно художественная гимнастка, - при каждом шаге делает мостик и кувыркается через «голову». Гидра повсеместно используется в лабораторных опытах, ее способность к регенерации и высокая активность стволовых клеток, обеспечивающая «вечную молодость» полипу, подтолкнула немецких ученых к поиску и изучению «гена бессмертия».

Типы клеток гидры

1. Эпителиально-мускульные клетки формируют внешние покровы, то есть являются основой эктодермы . Функция этих клеток - сокращать тело гидры или делать его длиннее, для этого они имеют мускульное волоконце.

2. Пищеварительно-мускульные клетки расположены в энтодерме . Они приспособлены к фагоцитозу, захватывают и перемешивают частички пищи, попавшие в гастральную полость, для чего каждая клетка снабжена несколькими жгутиками. В целом жгутики и ложноножки помогают пище проникать из кишечной полости в цитоплазму клеток гидры. Таким образом, пищеварение у нее идет двумя способами: внутриполостным (для этого там есть набор ферментов) и внутриклеточным.

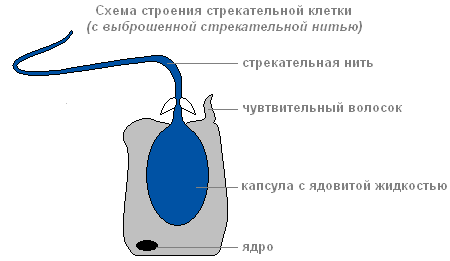

3. Стрекательные клетки расположены в первую очередь на щупальцах. Они многофункциональны. Во-первых, гидра с их помощью защищается - рыба, желающая съесть гидру, обжигается ядом и бросает ее. Во-вторых, гидра парализует захваченную щупальцами добычу. В стрекательной клетке содержится капсулка с ядовитой стрекательной нитью, снаружи расположен чувствительный волосок, который после раздражения дает сигнал к «выстрелу». Жизнь стрекательной клетки скоротечна: после «выстрела» нитью она гибнет.

4. Нервные клетки , вместе с отростками похожими на звезды, лежат в эктодерме , под слоем эпителиально-мускульных клеток. Самая большая концентрация их у подошвы и щупалец. При любом воздействии гидра реагирует, что является безусловным рефлексом. Есть у полипа и такое свойство как раздражимость. Вспомним также, что «зонтик» медузы окаймлен скоплением нервных клеток, а в теле находятся ганглии.

5. Железистые клетки выделяют клейкое вещество. Находятся они в энтодерме и способствуют перевариванию пищи.

6. Промежуточные клетки - круглые, очень маленькие и недифференцированные - лежат в эктодерме . Эти стволовые клетки бесконечно делятся, способны превращаться в любые другие, соматические (кроме эпителиально-мускульных) или половые и обеспечивают регенерацию гидры. Встречаются гидры, не имеющие промежуточных клеток (следовательно, стрекательных, нервных и половых), способные к бесполому размножению.

7. Половые клетки развиваются в эктодерме . Яйцеклетка пресноводной гидры снабжена ложноножками, которыми она захватывает соседние клетки вместе с их питательными веществами. Среди гидр встречается гермафродитизм , когда яйцеклетки и сперматозоиды формируются у одной особи, но в разное время.

Прочие особенности пресноводной гидры

1. Дыхательной системы гидры не имеют, дышат они всей поверхностью тела.

2. Кровеносная система не сформирована.

3. Пищей для гидр служат личинки водных насекомых, разнообразные мелкие беспозвоночные, рачки (дафнии, циклопы). Непереваренные остатки пищи, как и у других кишечнополостных, удаляются обратно через ротовое отверстие.

4. Гидра способна к регенерации , за которую отвечают промежуточные клетки. Даже изрезанная на фрагменты, гидра достраивает необходимые органы и превращается в нескольких новых особей.

- Тип: Cnidaria = Кишечнополостные, стрекающие

- Подтип: Medusozoa = Медузопроизводящие

- Класс: Hydrozoa Owen, 1843 = Гидрозои, гидроидные

- Подкласс: Hydroidea = Гидроиды

- Отряд: Hydrida = Гидры

- Род: Hydra = Гидры

Род: Hydra = Гидры

Для гидр характерна примитивная диффузная нервная система, образованная в эктодерме нервными клетками в виде рассеянного нервного сплетения. В энтодерме имеются только отдельные нервные клетки, а всего у гидры около 5000 нейронов. Нервные сплетения тимеются на подошве, вокруг рта и на щупальцах. Есть данные, что у гидры имеется околоротовое нервное кольцо, аналогичное таковому зонтика у гидромедуз. Хотя у гидры нет четкого деления на чувствительные, вставочные и моторные нейроны, но тем не менее, имеются чувствительные и ганглиозные нервные клетки. Тела чувствительных клеток расположены поперек эпителиального пласта, они имеют неподвижный жгутик, окруженный воротничком из микроворсинок, который торчит во внешнюю среду и способен воспринимать раздражение. Отростки ганглиозных клеток расположены в основании эпителиально-мускульных и не выходят во внешнюю среду. Гидра - самое примитивное животное, в нервных клетках которого обнаружены чувствительные к свету белки опсины, которые у гидры и человека имеют общее происхождение. В целом, наличие нервной системы у гидры, позволяет ей осуществлять простые рефлексы. так, гидра реагирует на механическое раздражение, температуру, освещённость, наличие в воде определенных химических веществ и на ряд других факторов внешней среды.

Стрекательные клетки образуются из промежуточных только в области туловища. Стрекательных клеток у гидры около 55.000 и они наиболее многочисленные из всех клеточных типов. Каждая стрекательная клетка имеет стрекательную капсулу, которая ззаполнена ядовитым веществом, а внутрь капсулы ввёрнута стрекательная нить. На поверхности клетки ртся только чувствительный волосок, при раздражении которого тут же наружу выбрасывается нить и поражает жертву. Стрекательная клетка после выстреливания нити погибает, а на ее месте из промежуточных клеток образуются новые.

Стрекательные клетки образуются из промежуточных только в области туловища. Стрекательных клеток у гидры около 55.000 и они наиболее многочисленные из всех клеточных типов. Каждая стрекательная клетка имеет стрекательную капсулу, которая ззаполнена ядовитым веществом, а внутрь капсулы ввёрнута стрекательная нить. На поверхности клетки ртся только чувствительный волосок, при раздражении которого тут же наружу выбрасывается нить и поражает жертву. Стрекательная клетка после выстреливания нити погибает, а на ее месте из промежуточных клеток образуются новые.

У гидры различают четыре типа стрекательных клеток. Первыми при охоте гидры выстреливают десмонемы (вольвенты): их спиральные стрекательные нити опутывают выросты тела жертвы и обеспечивают ее удержание. Когда жертва пытается рывками освободиться, от вызванной ими вибрации срабатывают стенотелы (пенетранты), имеющие более высокий порог раздражения. А шипы, имеющиеся у основания их стрекательных нитей, заякориваются в теле добычи, а через полую стрекательную нить в ее тело вводится яд. Большие глютинанты (их стрекательная нить имеет шипы, но не имеет, как и у вольвент, отверстия на вершине), видимо, в основном используются для защиты. Малые глютинанты используются только при передвижении гидры для прочного прикрепления щупальцами к субстрату. Их выстреливание блокируется экстрактами из тканей жертв гидры.

На щупальцах гидры находится самое большое количество стрекательных клеток, которые образуют здесь стрекательные батареи. В состав стрекательной батареи обычно входит одна крупная эпителиально-мускульная клетка, в которую погружены стрекательные клетки. В центре батареи находится крупная пенетранта, вокруг нее - более мелки вольвенты и глютинанты. Книдоциты соединены десмосомами с мускульными волокнами эпителиально-мускульной клетки.

Сверхвысокоскоростная киносъемка выстреливания пенетрант гидры показала, что весь процесс выстреливания занимает около 3 мс. Причем в начальной фазе выстреливания скорость достигает 2 м/c, а ускорение составляет около 40.000 g; что видимо, является одним из самых быстрых клеточных процессов из известных в природе. На ранней фазе выстреливании нематоцист скорость этого процесса составляет 9-18 м/с, а ускорение составляет от 1.000.000 до 5.000.000 g, что позволяет нематоцисте массой около 1 нг развивать на кончиках шипов (диаметр которых составляет около 15 нм) давление порядка 7 гПа, что сравнимо с давлением пули на мишень и позволяет пробивать достаточно толстую кутикулу жертв...

Тело гидры имеет вид продолговатого мешочка, стенки которого состоят из двух слоёв клеток — эктодермы и энтодермы .

Между ними лежит тонкая студенистая неклеточная прослойка — мезоглея , служащая опорой.

Эктодерма формирует покров тела животного и состоит из нескольких видов клеток: эпителиально-мускульные , промежуточные и стрекательные .

Самые многочисленные из них — эпителиально-мускульные.

Эктодерма

эпителиально-мускульная клетка

За счёт мускульных волоконец , лежащих в основании каждой клетки, тело гидры может сокращаться, удлиняться и изгибаться.

Между эпителиально-мускульными клетками находятся группы мелких, округлых, с большими ядрами и небольшим количеством цитоплазмы клеток, называемых промежуточными .

При повреждении тела гидры, они начинают усиленно расти и делиться. Они могут превращаться в остальные типы клеток тела гидры, кроме эпителиально-мускульных.

В эктодерме находятся стрекательные клетки , служащие для нападения и защиты. В основном они расположены на щупальцах гидры. Каждая стрекательная клетка содержит овальную капсулу, в которой свёрнута стрекательная нить.

Строение стрекательной клетки со свернутой стрекательной нитью

Если добыча или враг прикоснётся к чувствительному волоску, который расположен снаружи стрекательной клетки, в ответ на раздражение стрекательная нить выбрасывается и вонзается в тело жертвы.

Строение стрекательной клетки с выброшенной стрекательной нитью

По каналу нити в организм жертвы попадает вещество, способное парализовать жертву.

Существует несколько типов стрекательных клеток. Нити одних пробивают кожные покровы животных и вводят в их тело яд. Нити других обвиваются вокруг добычи. Нити третьих — очень клейкие и прилипают к жертве. Обычно гидра «стреляет» несколькими стрекательными клетками. После выстрела стрекательная клетка погибает. Новые стрекательные клетки формируются из промежуточных .

Строение внутреннего слоя клеток

Энтодерма выстилает изнутри всю кишечную полость. В её состав входят пищеварительно-мускульные и железистые клетки.

Энтодерма

Пищеварительная система

Пищеварительно-мускульных клеток больше других. Мускульные волоконца их способны к сокращению. Когда они укорачиваются, тело гидры становится более тонким. Сложные движения (передвижение «кувырканием»), происходит за счёт сокращений мускульных волоконцев клеток эктодермы и энтодермы.

Каждая из пищеварительно-мускульных клеток энтодермы имеет 1-3 жгутика. Колеблющиеся жгутики создают ток воды, которым пищевые частички подгоняются к клеткам. Пищеварительно-мускульные клетки энтодермы способны образовывать ложноножки , захватывать и переваривать в пищеварительных вакуолях мелкие пищевые частицы.

Строение пищеварительно-мускульной клетки

Имеющие в энтодерме железистые клетки выделяют внутрь кишечной полости пищеварительный сок, который разжижает и частично переваривает пищу.

Строение желистой клетки

Добыча захватывается щупальцами с помощью стрекательных клеток, яд которых быстро парализует мелких жертв. Координированными движениями щупалец добыча подносится ко рту, а затем с помощью сокращений тела гидра «надевается» на жертву. Пищеварение начинается в кишечной полости (полостное пищеварение ), заканчивается внутри пищеварительных вакуолей эпителиально-мускульных клеток энтодермы (внутриклеточное пищеварение ). Питательные вещества распределяются по всему телу гидры.

Когда в пищеварительной полости оказываются остатки жертвы, которые невозможно переварить, и отходы клеточного обмена, она сжимается и опорожняется.

Дыхание

Гидра дышит растворённым в воде кислородом. Органов дыхания у неё нет, и она поглощает кислород всей поверхностью тела.

Кровеносная система

Отсутствует.

Выделение

Выделение углекислого газа и других ненужных веществ, образующихся в процессе жизнедеятельности, осуществляется из клеток наружного слоя непосредственно в воду, а из клеток внутреннего слоя — в кишечную полость, затем наружу.

Нервная система

Под кожно-мускульными клетками располагаются клетки звездчатой формы. Это нервные клетки (1). Они соединяются между собой и образуют нервную сеть (2).

Нервная система и раздражимость гидры

Если дотронутся до гидры (2), то в нервных клетках возникает возбуждение (электрические импульсы), которое мгновенно распространяется по всей нервной сети (3) и вызывает сокращение кожно-мускульных клеток и всё тело гидры укорачивается (4). Ответная реакция организма гидры на такое раздражение — безусловный рефлекс .

Половые клетки

С приближением холодов осенью в эктодерме гидры из промежуточных клеток образуются половые клетки.

Различают два вида половых клеток: яйцевые, или женские половые клетки, и сперматозоиды, или мужские половые клетки.

Яйца находятся ближе к основанию гидры, сперматозоиды развиваются в бугорках, расположенных ближе к ротовому отверстию.

Яйцевая клетка гидры похожа на амёбу. Она снабжена ложноножками и быстро растет, поглощая соседние промежуточные клетки.

Строение яйцевой клетки гидры

Строение сперматозоида гидры

Сперматозоиды по внешнему виду напоминают жгутиковых простейших. Они покидают тело гидры и плавают с помощью длинного жгутика.

Оплодотворение. Размножение

Сперматозоид подплывает к гидре с яйцевой клеткой и проникает внутрь нее, причем ядра обеих половых клеток сливаются. После этого ложноножки втягиваются, клетка округляется, на ее поверхности выделяется толстая оболочка — образуется яйцо. Когда гидра погибает и разрушается, яйцо остается живым и падает на дно. С наступлением тёплой погоды живая клетка, находящаяся внутри защитной оболочки, начинает делиться, образующиеся клеточки располагаются в два слоя. Из них развивается маленькая гидра, которая выходит наружу через разрыв оболочки яйца. Таким образом, многоклеточное животное гидра в начале своей жизни состоит всего из одной клетки — яйца. Это говорит о том, что предки гидры были одноклеточными животными.

Бесполое размножение гидры

При благоприятных условиях гидра размножается бесполым путём. На теле животного (обычно в нижней трети туловища) образуется почка, она растет, затем формируются щупальца и прорывается рот. Молодая гидра отпочковывается от материнского организма (при этом материнский и дочерний полипы прикрепляются щупальцами к субстрату и тянут в разные стороны) и ведет самостоятельный образ жизни. Осенью гидра переходит к половому размножению. На теле, в эктодерме закладываются гонады - половые железы, а в них из промежуточных клеток развиваются половые клетки. При образовании гонад гидр формируется медузоидный узелок. Это позволяет предполагать, что гонады гидры - сильно упрощенные споросаки, последний этап в ряду преобразования утраченного медузоидного поколения в орган. Большинство видов гидр раздельнополы, реже встречается гермафродитизм. Яйцеклетки гидр быстро растут, фагоцитируя окружающие клетки. Зрелые яйцеклетки достигают диаметра 0,5-1 мм. Оплодотворение происходит в теле гидры: через специальное отверстие в гонаде сперматозоид проникает к яйцеклетке и сливается с ней. Зигота претерпевает полное равномерное дробление, в результате которого образуется целобластула. Затем в результате смешанной деламинации (сочетание иммиграции и деламинации) осуществляется гаструляция. Вокруг зародыша формируется плотная защитная оболочка (эмбриотека) с выростами-шипиками. На стадии гаструлы зародыши впадают в анабиоз. Взрослые гидры погибают, а зародыши опускаются на дно и зимуют. Весной продолжается развитие, в паренхиме энтодермы путем расхождения клеток образуется кишечная полость, затем формируются зачатки щупалец, и из-под оболочки выходит молодая гидра. Таким образом, в отличие от большинства морских гидроидных, у гидры отсутствуют свободноплавающие личинки, развитие у неё прямое.

Регенерация

Гидра обладает очень высокой способностью к регенерации. При разрезании поперек на несколько частей каждая часть восстанавливает «голову» и «ногу», сохраняя исходную полярность - рот и щупальца развиваются на той стороне, которая была ближе к оральному концу тела, а стебелек и подошва - на аборальной стороне фрагмента. Целый организм может восстанавливаться из отдельных небольших кусочков тела (менее 1/100 объёма), из кусочков щупалец, а также из взвеси клеток. При этом сам процесс регенерации не сопровождается усилением клеточных делений и представляет собой типичный пример морфаллаксиса.

Передвижение

В спокойном состоянии щупальца вытягиваются на несколько сантиметров. Животное медленно водит ими из стороны в сторону, подстерегая добычу. При необходимости гидра может медленно передвигаться.

«Шагающий» способ передвижения

«Шагающий» способ передвижения гидры

Изогнув своё тело (1) и прикрепившись щупальцами к поверхности предмета (субстрата), гидра подтягивает к переднему концу тела подошву (2). Затем шагающее движение гидры повторяется (3,4).

«Кувыркающий» способ передвижения

«Кувыркающий» способ передвижения гидры

В другом случае она словно через голову кувыркается, поочерёдно прикрепляясь к предметам то щупальцами, то подошвой (1-5).

Гидра биология описаниевнутреннее строение фото образ жизни питание размножение зашита от врагов

Латинское название Hydrida

Для характеристики строения гидроидного полипа можно воспользоваться в качестве примера пресноводными гидрами, сохраняющими весьма примитивные черты организации.

Внешнее и внутреннее строение

Гидры имеют удлиненное, мешковидное тело, способное довольно сильно вытягиваться и сжиматься почти в шаровидныи комочек. На одном конце помещается рот; этот конец называется ротовым или оральным полюсом. Рот расположен на небольшом возвышении - ротовом конусе, окруженном щупальцами, способными очень сильно вытягиваться и укорачиваться. В вытянутом состоянии щупальца в несколько раз превышают длину тела гидры. Количество щупалец различно: их может быть от 5 до 8, а у некоторых гидр и больше. У гидры различают центральный желудочный, несколько более расширенный отдел, переходящий в суженный стебелек, оканчивающийся подошвой. При помощи подошвы гидра прикрепляется к стеблям и листьям водных растений. Подошва расположена на конце тела, который называется аборальным полюсом (противоположным ротовому, или оральному).

Стенка тела гидры состоит из двух слоев клеток - эктодермы и энтодермы, разделенных тонкой базальной перепонкой, и ограничивает единственную полость - гастральную, открывающуюся наружу ротовым отверстием.

У гидр и других гидроидных эктодерма соприкасается с энтодермой по самому краю ротового отверстия. У пресноводных гидр гастральная полость продолжается и в полые внутри щупальца, а их стенки также образованы эктодермой и энтодермой.

Эктодерма и энтодерма гидры состоят из большого числа клеток различных типов. Главную массу клеток как эктодермы, так и энтодермы составляют эпителиально-мускульные клетки. Их наружная цилиндрическая часть похожа на обычные эпителиальные клетки, а основание, прилегающее к базальной перепонке, вытянуто веретенообразно и представляет собой два сократимых мускульных отростка. В эктодерме сократимые мускульные отростки этих клеток вытянуты в направлении продольной оси тела гидры. Их сокращения обусловливают укорочение тела и щупалец. В энтодерме мускульные отростки вытянуты в кольцевом направлении, поперек оси тела. Их сокращение оказывает противоположное действие: тело гидры и ее щупальца сужаются и одновременно удлиняются. Таким образом, мускульные волокна эпителиально-мускульных клеток эктодермы и энтодермы, противоположные по своему действию, составляют всю мускулатуру гидры.

Среди эпителиально-мускульных клеток расположены или поодиночке, или, чаще, группами различные стрекательные клетки. У одного и того же вида гидр, как правило, имеется несколько типов стрекательных клеток, выполняющих различные функции.

Наиболее интересны стрекательные клетки, обладающие крапивными свойствами, называемые пенетрантами. Эти клетки выбрасывают при раздражении длинную нить, которая вонзается в тело добычи. Стрекательные клетки обычно грушевидной формы. Внутри клетки помещается стрекательная капсула, прикрытая сверху крышечкой. Стенка капсулы продолжается внутрь, образуя шейку, которая переходит далее в полую нить, свернутую в спираль и замкнутую на конце. У места перехода шейки в нить внутри расположены три шипика, сложенные вместе и образующие стилет. Кроме того, шейка и стрекательная нить усажены изнутри мелкими шипиками. На поверхности стрекательной клетки расположен особый чувствительный волосок - книдоциль, при малейшем раздражении которого происходит выбрасывание стрекательной нити. Сначала открывается крышечка, вывертывается шейка, и стилет вонзается в покров жертвы, причем шипы, составляющие стилет, раздвигаются и расширяют отверстие. Сквозь это отверстие вывертывающаяся нить вонзается в тело. Внутри стрекательной капсулы содержатся вещества, обладающие крапивными свойствами и парализующие или убивающие добычу. Раз выстрелившая стрекательная нить не может быть вновь использована гидроидом. Такие клетки обычно погибают и заменяются новыми.

Другого рода стрекательные клетки гидр - вольвенты. Они не обладают крапивными свойствами, и выбрасываемые ими нити служат для удержания добычи. Они обвиваются вокруг волосков и щетинок ракообразных и т. п. Третья группа стрекательных клеток - это глютинанты. Они выбрасывают клейкие нити. Эти клетки имеют значение как при удержании добычи, так и при передвижении гидры. Стрекательные клетки обычно, особенно на щупальцах, расположены группами- «батареями».

В эктодерме находятся маленькие недифференцированные клетки, так называемые интерстициальные, за счет которых развиваются многие типы клеток, главным образом стрекательные и половые. Интерстициальные клетки расположены часто группами у основания эпителиально-мускульных клеток.

Восприятие раздражений у гидры связано с наличием в эктодерме чувствительных клеток, служащих рецепторами. Это узкие, высокие клеточки, имеющие на внешней стороне волосок. Глубже, в эктодерме, ближе к основанию кожно-мускульных клеток, расположены нервные клетки, снабженные отростками, при помощи которых они контактируют друг с другом, а также с рецепторными клетками и сократимыми волокнами кожно-мускульных клеток. Нервные клетки расположены в глубине эктодермы разбросанно, образуя своими отростками сплетение в виде сеточки, причем это сплетение гуще на околоротовом конусе, у основания щупалец и на подошве.

В эктодерме расположены также железистые клетки, выделяющие клейкие вещества. Они концентрируются на подошве и на щупальцах, помогая гидре временно прикрепляться к субстрату.

Таким образом, в эктодерме гидры имеются клетки следующих типов: эпителиально-мускульные, стрекательные, интерстициальные, нервные, чувствительные, железистые.

Энтодерма обладает меньшей дифференцировкой клеточных элементов. Если основные функции эктодермы защитная и двигательная, то основная функция энтодермы пищеварительная. В соответствии с этим большая часть клеток энтодермы состоит из эпителиально-мускульных клеток. Эти клетки снабжены 2-5 жгутиками (чаще двумя), а также способны образовывать на поверхности псевдоподии, захватывать ими, а за-тем переваривать частицы пищи. Кроме этих клеток, в энтодерме имеются особые железистые клетки, выделяющие пищеварительные ферменты. В энтодерме имеются также нервные и чувствительные клетки, но в значительно меньшем количестве, чем в эктодерме.

Таким образом, в энтодерме также представлено несколько типов клеток: эпителиально-мускульные, железистые, нервные, чувствительные.

Гидры не все время остаются прикрепленными к субстрату, они могут передвигаться с одного места на другое весьма своеобразно. Чаще всего гидры передвигаются «шагая», подобно гусеницам бабочек-пядениц: гидра наклоняется оральным полюсом к предмету, на котором сидит, прилипает к нему щупальцами, затем подошва отрывается от субстрата, подтягивается к оральному концу и снова прикрепляется. Иногда гидра, прикрепившись к субстрату щупальцами, поднимает стебелек с подошвой вверх и сразу заносит его на противоположную сторону, как бы «кувыркаясь».

Гидра Питание

Гидры - хищники, питаются они подчас довольно крупной добычей: рачками, личинками насекомых, червями и т. п. При помощи стрекательных клеток они захватывают, парализуют и убивают добычу. Затем жертва щупальцами подтягивается к сильно растяжимому ротовому отверстию и продвигается в гастральную полость. При этом желудочный отдел тела сильно раздувается.

Переваривание пищи у гидры, в отличие от губок, лишь частично происходит внутриклеточно. Это связано с переходом к хищничеству и захватыванием довольно крупной добычи. В гастральную полость выделяется секрет железистых клеток энтодермы, под влиянием которого пища размягчается и превращается в кашицу. Затем мелкие частицы пищи захватываются пищеварительными клетками энтодермы, и процесс пищеварения завершается внутриклеточно. Так у гидроидных впервые возникает внутриклеточное или полостное пищеварение,котороепроисходит одновременно с более примитивным внутриклеточным.

Защита от врагов

Крапивные клетки гидры не только поражают добычу, но и защищают гидру от врагов, причиняя ожоги нападающим на нее хищникам. И все же есть такие животные, которые питаются гидрами. Таковы, например, некоторые ресничные черви и особенно Microstomum lineare, некоторые брюхоногие моллюски (прудовики), личинки комара Corethra и др.

Способность к регенерации у гидры очень велика. Опыты, проведенные Трамбле еще в 1740 г., показали, что кусочки тела гидры, разрезанной на несколько десятков частей, регенерируют в целую гидру. Впрочем, высокая регенерационная способность свойственна не только гидрам, но и многим другим кишечнополостным.

Размножение

Гидры размножаются двумя способами - бесполым и половым.

Бесполое размножение гидр происходит путем почкования. В природных условиях почкование гидр происходит в течение всего летнего периода. В лабораторных условиях почкование гидр наблюдается при достаточно интенсивном питании и температуре 16-20° С. На теле гидры образуются небольшие вздутия - почки, представляющие собой выпячивание наружу эктодермы и энтодермы. В них за счет размножающихся клеток происходит дальнейший рост эктодермы и энтодермы. Почка увеличивается в размерах, ее полость сообщается с гастральной полостью материнской особи. На свободном, внешнем конце почки, наконец, образуются щупальца и ротовое отверстие.

Вскоре оформившаяся молодая гидра отделяется от материнской особи.

Половое размножение гидр в природе наблюдается обычно осенью, а в лабораторных условиях его можно наблюдать при недостаточном питании и понижении температуры ниже 15-16° С. Одни гидры раздельнополы (Реlmatohydra oligactis), другие гермафродиты (Chlorohydra viridissima).

Половые железы - гонады - возникают у гидр в виде бугорков в эктодерме. У гермафродитных форм мужские и женские гонады образуются в различных местах. Семенники развиваются ближе к оральному полюсу, а яичники - ближе к аборальному. В семенниках образуется большое количество подвижных сперматозоидов. В женской гонаде созревает только одно яйцо. У гермафродитных форм созревание сперматозоидов по времени предшествует созреванию яиц, чем обеспечивается перекрестное оплодотворение и исключается возможность самооплодотворения. Яйца оплодотворяются в теле материнской особи. Оплодотворенное яйцо одевается оболочкой и в таком состоянии зимует. Гидры после развития половых продуктов, как правило, погибают, а весной из яиц выходит новое поколение гидр.

Таким образом, у пресноводных гидр в природных условиях происходит сезонная смена форм размножения: в течение всего лета гидры интенсивно почкуются, а осенью (для средней полосы России - во второй половине августа), с понижением температуры в водоемах и уменьшением количества корма, они перестают размножаться почкованием и переходят к половому размножению. Зимой гидры погибают, и перезимовывают только оплодотворенные яйца, из которых весной выходят молодые гидры.

К отряду гидр относится также пресноводный полип Polipodium hydriforme. Ранние стадии развития этого полипа проходят в икринках стерлядей и наносят им большой вред. В наших водоемах встречается несколько видов гидр: стебельчатая гидра (Pelmatohydra oligactis), обыкновенная гидра (Hydra vulgaris), зеленая гидра (Chlorohydra viridissima) и некоторые другие.

Строение кишечнополостных

на примере пресноводной гидры

Внешний вид гидры; стенка тела гидры; гастроваскулярная полость; клеточные элементы гидры; размножение гидры

Пресноводная гидра в качестве лабораторного объекта при изучении кишечнополостных обладает следующими преимуществами: широким распространением, доступностью культивирования и главное - ясно выраженными чертами типа Кишечнополостные и подтипа Стрекающие. Однако она не пригодна для изучения жизненного цикла кишечнополостных (см. стр. 72-76).

Известно несколько видов пресноводных гидр, объединяемых в одно семейство Гидровые - Hydridae ; из их жизненного цикла выпала медузоидная стадия. Среди их наибольшим распространением отличается Hydra oligactis.

Работа 1. Внешний вид гидры. Не трудно различить четыре отдела в теле гидры - головной, туловище, стебелек и подошву (рис. 24). Вытянутый и заостренный выступ тела -

Рис. 24. Гидра стебельчатая. А

- внешний вид (несколько увеличено); Б

- гидра с развивающейся почкой, мужскими и женскими гонадами:

1

- подошва и место прикрепления гидры к субстрату; 2

- стебелек; 3

- туловищный отдел; 4 -

отверстие пищеварительной полости; 5

- щупальца; 6

- оральный конец: 7

- абоальный конец; 8

- гипостом

ротовой конус (или гипостом ) несет на вершине ротовое отверстие, а у основания своего окружен радиально расположенными щупальцами. Гипостом и щупальца образуют головной отдел тела, или голову. Конец тела, несущий гипостом, называют оральным, противоположный - аборальным . Большая часть тела представлена вздутым, расширенным туловищем, непосредственно следующим за головным отделом. Кзади от него суженная часть тела - стебелек переходит в

уплощенный участок - подошву; клетки ее выделяют клейкий секрет, с помощью которого гидра прикрепляется к субстрату. Подобное строение тела позволяет провести через него несколько или много плоскостей симметрии ; каждая разделит тело на пиве однородные половины (одна из них представит зеркальное отображение другой). У гидры эти плоскости проходят по радиусам (или диаметрам) поперечного разреза тела гидры, и пересекаются в продольной оси тела. Такую симметрию называют радиальной (см. рис. 23).

На живом материале можно проследить за передвижением гидры. Прикрепившись подошвой к субстрату, гидра подолгу остается на одном месте. Свой оральный конец она поворачивает в разные стороны и "облавливает" щупальцами окружающее ее пространство. Передвигается гидра способом так называемого "шагания". Вытянув тело вдоль поверхности субстрата, она прикрепляется оральным концом, отделяет подошву и подтягивает аборалыный конец, прикрепляя его поблизости от орального; так осуществляется один "шаг", который затем многократно повторяется. Иногда свободный конец тела перебрасывается на противоположную сторону укрепленного головного конца, и тогда "шагание" усложняется кувырканием через голову.

Ход работы. 1. Рассмотреть живую гидру. Для этого приготовить временный микролреларат из живых гидр; покровное стекло снабдить высокими пластилиновыми ножками. Наблюдения вести под микроскопом при малом увеличении (или под штативной лупой). Зарисовать "контуры тела гидры и обозначить на рисунке все отписанные выше элементы ее внешнего строения. 2. Проследить за сокращением и вытягиванием тела животного: при толчке, встряхивании или ином раздражении тело гидры сожмется в комок; через несколько минут, после того, как гидра успокоится, тело ее примет продолговатую, почти цилиндрическую форму (длиной до 3 см).

Работа 2. Стенка тела гидры. Клетки в теле гидры расположены в два слоя: наружный, или эктодерма , и внутренний, или эндодерма. На всем протяжении, от гипостома до подошвы включительно, клеточные слои хорошо прослеживаются, так как разделены, точнее - связаны, особым неклеточным студенистым веществом, образующим также сплошной промежуточный слой , или опорную пластинку (рис, 25).. Благодаря этому все клетки оказываются связанными в единую целостную систему, а эластичность опорной пластинки придает и поддерживает свойственную гидре форму тела.

Эктодермальные клетки в подавляющем большинстве более или менее однородны, уплощены, вплотную прилегают друг к другу и непосредственно связаны с внешней средой.

Рис. 25. Схема строения тела гидры. А

- продольный разрез тела с пересечением (продольным) щупалец; Б

- поперечный разрез через туловищный отдел; В

- топография клеточных и иных структурных элементов на участке поперечного разреза через стенку тела гидры; Г

- нервный аппарат; диффузно распределенные нервные клетки в эктодерме:

1

- подошва; 2

-стебелек; 3

- туловище; 4

- гастральная полость; 5 - щупальце (стенка и полость); 6

- гипостом и ротовое отверстие в нем; 7

- эктодерма; 8 -

эндодерма; 9 -

опорная пластинка; 10

- место перехода эктодермы в эндодерму; 11 - 16 -

клетки гидры (11

- стрекательные, 12

- чувствительные, 13

- промежуточные (интерстициальные), 14

- пищеварительные, 15

- железистые, 16

- нервные)

Примитивная покровная ткань , которую они образуют, изолирует внутренние части тела животного от внешней среды и защищает их от воздействия последней. Эндодермальные клетки также в большей своей части однородны, хотя и кажутся внешне различными из-за образования временных протоплазматических выростов-псевдолодий. Эти клетки вытянуты поперек тела, одним концом обращены к эктодерме, а другим - внутрь тела; каждая из них снабжена одним-двумя жгутиками (на препарате не обнаруживаются). Это пищеварительные клетки , осуществляющие переваривание пищи и всасывание; комочки пищи захватываются псевдоподиями, а непереваримые остатки выбрасываются каждой клеткой самостоятельно. Процесс внутриклеточного пищеварения у гидры примитивен и напоминает подобный процесс у простейших. Так как эктодерма и эндодерма образованы двумя группами специализированных клеток, гидра служит примером начальной дифференцировки клеточных элементов в многоклеточном организме и образования примитивных тканей (рис. 25).

Питательные вещества частично ассимилируются пищеварительными клетками эндодермы, частично транспортируются по промежуточному неклеточному слою; эктодермальные клетки; получают питательные вещества через опорную пластинку, а возможно - непосредственно от пищеварительных, через свои отростки, прободающие опорную пластинку. Очевидно, опорная пластинка, хотя и лишенная клеточного строения, играет весьма существенную роль в жизни гидры.

Ход работы. 1. Ознакомиться со строением стенки тела гидры. Рассмотреть при малом увеличении микроскопа расположение слоев в стенке тела гидры на постоянном, окрашенном препарате медианного среза через тело животного. 2, Зарисовать схематично стенку тела (контурно, без изображения границ между клетками); отметить на рисунке эктодерму, эндодерму к опорную пластинку и указать их функции,

Работа 3. Гастроваекулярная полость. Она открывается на оральном конце ртом, служащим единственным отверстием, через которое полость сообщается с внешней средой (см. рис. 25). Всюду, включая ротовой конус, она окружена (или выстлана) эндодермой. Оба клеточных слоя граничат у ротового отверстия. Обоими жгутиками эндодермальные клечки создают токи воды в полости.

В эндодерме имеются особые клетки - железистые (на препарате не видимые), - которые выделяют пищеварительные соки в полость (см. рис. 25, 26). Пища, (например, пойманные рачки) через ротовое отверстие попадает в полость, где она частично переваривается. Непереваримые остатки пищи удаляются через то же единственное отверстие, которое служит

Рис. 26. Изолированные клетки гидры: А

- эпителиально-мускульная клетка эктодермы (сильно увеличена). Совокупность сократимых мускульных волоконец в отростке на рисунке залита тушью, вокруг нее - слой прозрачной протоплазмы; Б

- группа клеток эндодермы. Между пищеварительными клетками одна железистая и одна чувствительная; В

- интерстициальная клетка между двумя эндодермальными клетками:

1

- 8

- эпителиально-мускульная клетка (1

- эпителиальный участок, 2

- ядро, 3

- протоплазма, 4

- включения, вакуоли, 5

- наружный кутикулярный слой, 6 -

мышечный отросток, 7

- протоплазматический футляр, 8

- мускульные волоконца); 9

- эндодер. малыше клетки; 10 -

их жгутики; 11 -

железистая клетка; 12 -

опорная пластинка;.

13

- чувствительная клетка; 14

- интерстициальная клетка

не только ртом, но и порошицей. Полость гидры продолжается и в такие участки тела, как стебелек и щупальца (см. рис. 24); сюда проникают переваренные вещества; переваривания же пища здесь не происходит.

У гидры осуществляется двойственное пищеварение: внутриклеточное - более примитивное (описано выше) и внеклеточное , или полостное свойственное многоклеточным животным и впервые возникшее у кишечнополостных,.

Морфологически и функционально полость гидры соответствует кишечнику высших животных и может быть названа гастральной . Особой системы, транспортирующей питательные вещества, у гидры нет; частично эту функцию выполняет та же полость, которая поэтому называется гастроваскулярной .

Ход работы. 1, На микропрепарате продольного разреза при малом увеличении микроокопа рассмотреть форму гастроваскулярной полости и ее положение в теле гидры. Обратить внимание на выстилку полости (на всем ее протяжении) эндодермальными клетками. В этом нужно убедиться, рассмотрев гипостом при большом увеличении микроскопа. 2. Найти участки гастроваскулярной полости, не участвующие в переваривании пищи. Все наблюдения зарисовать, обозначив на рисунке

функции различных участков полости. 3, Рассмотреть и зарисовать при малом увеличении микроскопа поперечный срез через тело гидры. Показать на рисунке цилиндрическую форму тела, расположение клеточных слоев и опорной пластинки, различие между эктодермальными и эндодермальными клетками, замкнутость полости (не считая ротового отверстия).

Работа 4. Клеточные элементы гидры. При всех морфологических и физиологических различиях клетки обоих слоев у гидры сходны настолько, что составляют единый тип эпителиально-мускульных клеток (см. рис. 26). Каждая из них имеет пузыревидный или цилиндрический участок с ядром в центре его; это эпителиальная часть, образующая покровы в эктодерме и пищеварительный слой в эндодерме, У основания клетки отходят сократительные отростки - мышечный элемент клетки.

Двойственному характеру в строении клетки соответствует двойственное название этого типа клеток.

Мускульные отростки эпителиально-мышечных клеток прилегают к опорной пластинке. В эктодерме они располагаются вдоль тела (на препарате это не видно), и сокращением их тело гидры укорачивается; в эндодерме, напротив, они направлены поперек тела и при их сокращении тело гидры уменьшается в поперечном сечении и вытягивается в длину. Так попеременным действием мускульных отростков клеток эктодермы и эндодермы осуществляется сокращение и вытягивание в длину гидры.

Эпителиальные участки выглядят по-разному, в зависимости от места расположения клетки: в наружном или внутреннем слое, в туловище или в подошве.

Двойственному характеру строения эпителиально-мускульной клетки соответствует двойственная функция.

Очень мелкие клеточные элементы - стрекательные клетки (крапивные клетки, книдобласты ) - расположены группами в эктодерме щупальца (рис. 27). Центр такой группы, называемой стрекательной батареей , занят относительно крупной клеткой, - пенетрантой и несколькими более мелкими - вольвентами. Менее многочисленные стрекательные батареи имеются также в эктодерме туловищного отдела. Наиболее общие черты книд об ластов таковы: протоплазматическое тело, особый клеточный органоид - стрекательная капсула (книда) и с трудом различимый торчащий наружу тонкий шипик или короткий волосок, именуемый книдоциль (рис.27).

При более детальном ознакомлении с крапивными клетками можно различить три их формы. Пенетранты (рис. 27)

Рис. 27. Стрекальные клетки гидры: А

- пенетранта - первый тип стрекательных клеток; книдобласт изображен в покое (слева) и с выброшенной нитью (справа); Б

- вольвента; В

- отрезок щупальца гидры с батареями стрекательных клеток разных типов:

1

- пенетранты; 2

- вольвенты; 3

- глютинанты; 4 - 13 -

элементы стрекательных клеток (4

- крышечка; 5-книдобласт, протоплазма и ядро, 6

- капсула, 7

- стенка капсулы, 8

- нить, 9

- шейка, 10

- конус, 11

- стилеты, 12

- шипики, 13

- книдоциль)

обладают большой грушевидной формы капсулой; стенка ее прочна и эластична. В капсуле лежит спирально Свернутая длинная тонкая цилиндрическая трубочка - стрекательная нить , соединенная со стенкой капсулы посредством шейки -

расширения нити, на внутренней стенке которой расположено три заостренных стилета и несколько шипиков.

В покое капсула закрыта крышечкой, над которой выступает книдоциль; специфическое раздражение его (механическое и, возможно, химическое) приводит книдобласт в действие (см. рис. 27). Крышечка открывается, из отверстия книды выдвигается шейка; стилеты, направленные заостренным концом вперед, вонзаются в тело жертвы и, разворачиваясь, расширяют ранку, в последнюю проникает стрекательная нить, которая при этом выворачивается наизнанку; ядовитая жидкость, внесенная нитью в ранку, парализует или убивает жертву. Действие пенетранты (от раздражения кницодютя до проникновения яда) протекает мгновенно.

Вольвенты устроены несколько проще. Их книды лишены ядовитой жидкости и шейки с стилетами и шипиками. Выброшенные при раздражении стрекательные нити спирально обвиваются вокруг плавательных щетинок (на ножках, или антеннах рачка) и создают этим механическое препятствие для движения добычи. Менее ясна роль глютинант (больших и малых).

Крапивные клетки служат гидре приспособлением к защите н нападению. На вытянутых и медленно передвигающихся щупальцах при раздражении приводятся в действие одновременно многочисленные стрекательные батареи. Книдобласт действует один раз; выбывший из строя заменяется новым, формирующимся из запасных недифференцированных клеток.

Помимо изучаемых на практических занятиях специализированных групп клеток (эпителиально-мускульные, железистые и крапивные), гидра обладает еще и другими клетками, которые трудно изучить на лабораторном занятии. Тем не менее для полноты описания ниже приводятся важнейшие черты и этих клеток.

Интерстициальные клетки, или сокращенно "i-клетки" - многочисленные мелкие клеточки, расположенные группами в промежутках, между эпителиально-мышечными клетками у их основаниями этому соответствует наименование их как промежуточные (см. рис. 26). Из них путем превращения образуются стрекательные клетки (см. выше) и некоторые другие клеточные элементы. Поэтому их называют еще запасными клетками. Они находятся в состоянии недифференцированном и специализируются в клетки того или иного типа в результате сложного процесса развития.

Чувствительные клетки сосредоточены, по преимуществу, в эктодерме (см. рис. 26); они отличаются удлиненной формой; заостренным концом они выходят наружу, а противоположным - к опорной пластинке, вдоль которой простираются их отростки. Своим основанием чувствительные клетки, по-видимому, вступают в связь с нервными элементами.

Нервные клетки разбросаны более равномерно по всему телу гидры, образуя в совокупности нервную систему диффузного характера (см. рис. 25); лишь в области гипостома и подошвы имеется более богатое их скопление, но нервного центра или вообще нервных узлов у гидры еще нет. Нервные клетки связаны между собой отростками (см. рис. 25), образующими нечто вроде сети, узелки которой представлены нервными клетками; по этому признаку нервная система гидры называется сетевидной . Как и чувствительные, нервные клетки сосредоточены главным образом в эктодерме.

Раздражение из внешней среды (химическое, механическое, исключая раздражение книдобластов) воспринимается чувствительными клетками, а возбуждение, им вызванное, передается нервным клеткам и медленно диффузию распространяется на всю систему. Ответные движения гидры выражаются

в форме сжатия всего тела, т. е. В форме общей реакции, несмотря на местный характер раздражения. Все это - свидетельство низкого уровня, на котором находится нервная система гидр. Тем не менее она уже выполняет роль органа, связывающего структурные элементы Б единое целое (нервные связи в организме), а организм в целом - с внешней средой.

Ход работы, 1. На микропрепарате продольного разреза (или на тотальном) рассмотреть под микроскопом при большом увеличении небольшой участок щупальца. Изучить внешний вид стрекательных клеток, их расположение в теле и образованные ими стрекательные батареи. Изученный участок щупальца зарисовать с изображением обоих клеточных слоев, участка гастроваскулярнрй полости и стрекательной батареи, 2. На микропрепарате, изготовленном заранее из мацерированной ткани (см. стр. 12), рассмотреть и зарисовать при большом увеличении разные формы стрекательных клеток и эпителиально-мускульную клетку. Отметить детали строения и указать их функцию.

Работа 5. Размножение гидры. Гидры размножаются как вегетативным, так и половым путем.

Вегетативная форма размножения - почкование - осуществляется следующим образом. В нижней части туловищного отдела гидры как конусообразный бугорок возникает почка. На дистальном конце ее (см. рис, 24) появляется несколько небольших бугорков, превращающихся в щупальца; в центре между ними прорывается ротовое отверстие. На проксимальном конце почки формируется стебелек и подошва. В формировании почки участие принимают клетки эктодермы, эндодермы и материал опорной пластинки. Гастральная полость материнского организма продолжается в полость почки. Вполне развитая почка отделяется от родительской особи и переходит к самостоятельному существованию.

Органы полового размножения представлены у гидр половыми железами, или гонадами (см. рис. 24). Яичник расположен в нижней части туловищного отдела; яйцевидная клетка в эктодерме, окруженная особыми питательными клетками, представляет крупного размера яйцо с многочисленными выростами, напоминающими псевдоподии. Над яйцом утончившаяся эктодерма прорывается. Семенники с многочисленными сперматозоидами формируются в дистальной части (ближе к оральному концу) туловищного отдела, также в эктодерме. Через разрыв эктодермы сперматозоиды выходят в воду и, достигнув яйца, оплодотворяют его. У гидр раздельнополых одна особь несет либо мужскую, либо женскую гонаду; у

гермафродитных , т. е. обоеполых, у одной и той же особи формируется и семенник и яичник.

Ход работы. 1. Ознакомиться с внешним видом почки на живой гидре или на микропрепарате (тотальном или продольного среза). Выяснить связь клеточных слоев и полости почки с соответствующими структурами материнского организма. Наблюдения зарисовать при малом увеличении микроскопа. 2. На препарате продольного разреза нужно рассмотреть и зарисовать при малом увеличении микроскопа общий вид половых желез гидры.

Дистальный, от латинского дистар - отдаленный от центра или оси тела; в данном случае отдаленный от материнского тела.

Проксимальный, от латинского проксимус - ближайший (ближе расположенный к оси тела или центру).

1: Гермафродитный, от греческого гермафродитос - организм с половыми органами обоих полов.